आपने 'हठ योग' का नाम तो सुना ही होगा और ऐसा अनुमान भी लगाया होगा कि जो योग जबरदस्ती व बलपूर्वक किया जाए उसे हठयोग कहते हैं-

यह गलत धारणा है। 'हठ' शब्द का प्रयोग जबरदस्ती के लिए अवश्य होता है, किन्तु जब 'हठ' के साथ 'योग' जुड़ जाए, तो वह एक आध्यात्मिक अर्थ ग्रहण कर लेता है। 'हठ' शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है। 'ह' हकार अर्थात् दायां नासिका स्वर, जिसे पिंगला नाड़ी भी कहते हैं और 'ठ' ठकार अर्थात् बायां नासिका स्वर, जिसे इड़ा नाड़ी कहते हैं। इन दोनों स्वरों की योग से संधि 'हठयोग' कहलाती है। इस प्रकार 'हठ' और 'योग' की संधि से मध्य स्वर या सुषुमन नाड़ी में प्राण का आवागमन होकर कुंडलिनी शक्ति व चक्रों का जागरण होता है। इससे शरीर में स्थित अनंत रहस्य खुल जाते हैं और साधक अध्यात्म मार्ग पर बढ़ता जाता है।

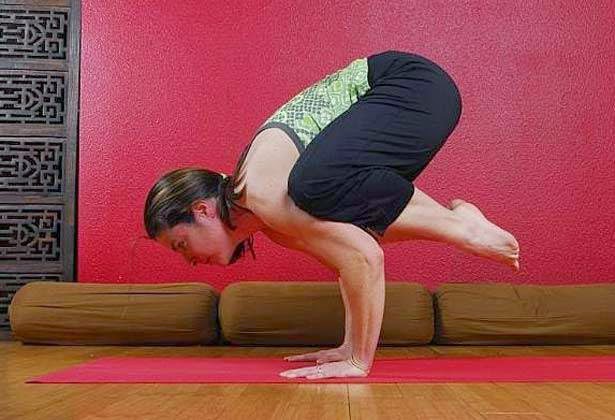

हठ योग साधना शरीर, इन्द्रियों, मन व प्राण को स्वस्थ बनाए रखने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसके निरंतर अभ्यास से शरीर की प्राण ऊर्जा का विकास होता है, जिससे साधक बीमारियों से बचा रहता है। वैसे तो हठयोग साधना का वर्णन अनेक ग्रंथों में किया गया है, लेकिन इसका सबसे विस्तृत वर्णन हठयोग प्रदीपिका और घेरण्ड संहिता में मिलता है। घेरण्ड संहिता में हठयोग की साधना के सात अंगों का वर्णन किया गया है। इन्हें हठ योग के सप्तांग भी कहा जाता है, जो इस प्रकार हैं- षट्कर्म, आसन, मुदा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। यहां फिलहाल षट्कर्म पर विस्तार से चर्चा की जा रही है।

जाने क्या है हठयोग :-

षट्कर्म:-

हठ योग की साधना में षट्कर्म का प्रमुख स्थान है। साधना के लिए जिस शुद्धि एवं आरोग्यता की आवश्यकता होती है, वह षट्कर्मों के द्वारा ही सम्भव है। षट्कर्म शरीर में स्थित विजातीय तत्वों, दूषित पदार्थों और मल को बाहर निकाल कर शरीर व मन को हल्का व निरोगी बना देते हैं। इनके माध्यम से बीमारियों का जड़ से निवारण किया जाता है। वात, पित्त और कफ की विषमता हो जाए, तो इनके अभ्यास से उन्हें संतुलित किया जा सकता है।

षट्कर्म में शरीर-शोधन के छह साधन बताए गए हैं- धौति, बस्ति, नेति, नौलि, त्राटक और कपालभाति।

धौति में मुंह को कौवे की चोंच की भांति बनाकर अर्थात् दोनों होंठों को सिकोड़कर धीरे-धीरे हवा को पानी की भांति पीकर पेट में ले जाएं, फिर वहां चारों ओर घुमाएं। इसके बाद नासिकारन्ध्रों से हवा को धीरे-धीरे बाहर निकाल दें। यही वातसार धौति कहलाती है। यह क्रिया पेट के रोगों को नष्ट कर आंतों को ताकत प्रदान करती है। इससे भूख भी बढ़ती है।इस तरह तैयार किए गए पानी में से एक या दो गिलास पानी कागासन या उत्कटासन में बैठकर पीएं। इसके बाद पांच आसनों- ताड़ासन, ऊर्ध्वहस्तोत्तानासन, कटिचक्रासन, तिर्यक भुजंगासन व उदराकर्षणासन का अभ्यास करें। एक आसन कम से कम 5-6 बार दोहराएं। संपूर्ण क्रिया इसी प्रकार दो बार करने के बाद फिर एक-दो गिलास पानी पीएं।

बस्ति के दो प्रकार हैं- जल बस्ति और स्थल बस्ति।

(क) जल बस्ति- किसी बड़े बर्तन में नाभि तक पानी भरकर या नदी, तालाब आदि के बहते पानी में उत्कटासन की मुद्रा में बैठ जाएं। गुदा का आकुंचन करके जल अंदर की ओर प्रविष्ट कराएं। इससे पानी बड़ी आंत के अन्दर जाकर, वहां जमा मल को बाहर निकालेगा। इसके बाद उस दूषित पानी को भी गुदा मार्ग से बाहर निकाल दें। यह क्रिया जल बस्ति कहलाती है। इसके अभ्यास से प्रमेह, उदावर्तरोग, कुपित वायु आदि रोगों में लाभ मिलता है। गुल्म, प्लीहा, उदर और वात, पित्त, कफ संबंधी रोग नष्ट होते हैं।

(ख) स्थल बस्ति (पवन बस्ति)- जमीन पर पश्चिमोत्तान होकर लेट जाएं। इसके बाद अश्विनी मुद्रा में धीरे-धीरे गुदामार्ग का आकुंचन और प्रसारण करें। ऐसा करने से वायु गुदा मार्ग से भीतर जाएगी और फिर वह वायु बाहर निकल जाएगी। यह क्रिया पवन बस्ति कहलाती है। इसके अभ्यास से आमवात आदि रोगों में लाभ मिलता है। उदरस्थ विकारों की निवृत्ति होती है और भूख बढ़ती है।

नेतिकर्म के दो भेद हैं- सूत्र नेति और जल नेति।

(क) सूत्र नेति: घेरण्ड संहिता के अनुसार प्रात:काल खाली पेट यह क्रिया करनी चाहिए। इसके लिए सूत का विशेष तरीके से बुना हुआ बालिश्त भर से थोड़ा ज्यादा लंबा सूत्र लें। जो स्वर चल रहा हो, उस नासारन्ध्र में यह सूत्र विधिपूर्वक डालकर मुंह से निकालना नेतिकर्म कहलाता है। हठयोगप्रदीपिका अनुसार स्निग्ध सूत्र को नासिकारन्ध्र में प्रविष्ट करके मुंह से निकालना नेति कर्म है।

(ख) जल नेति: यह क्रिया प्रात:काल की जाती है। जल नेति के लिए बना विशेष टोंटीदार लोटा लें। उसमें गुनगुना पानी भर लें व थोड़ा नमक डाल लें। अब कागासन में बैठ कर, जो स्वर चल रहा है, उसी नासिकारन्ध्र में टोंटी का मुंह लगा कर गर्दन को थोड़ा झुकाएं व मुंह से सांस लेते व निकालते रहें। ऐसा करने से दूसरे नासारन्ध्र से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। यही क्रिया इसी प्रकार दूसरे नासारन्ध्र से भी कर लें।

नौलि कर्म:-

प्रात:काल खाली पेट शौचादि के बाद दोनों पैरों को थोड़ा खोलकर खड़े हो जाएं व घुटनों को मोड़ें और जंघाओं पर हाथ रख लें। इसके बाद सांस को पूरा बाहर निकाल कर पेट को अन्दर की ओर सिकोड़ें तथा हाथों पर थोड़ा जोर डालते हुए पेट की मध्य पेशियों को बाहर की ओर निकालें। फिर उन्हें हाथों के सहारे से दायें से बायें व बायें से दायें घुमाएं। यह नौलि कर्म अथवा नौलि संचालन कहलाता है। इससे पेट की बीमारियों की रोकथाम में सहायता मिलती है व जठराग्नि प्रदीप्त होती है।

त्राटक:-

त्राटक शब्द 'त्रि' के साथ 'टकी बंधने' की संधि से बना है। वस्तुत: शुद्ध शब्द त्र्याटक है, जिसकी व्युत्पत्ति है 'त्रिवारं आसमन्तात् टंकयति इति त्राटकम्'। अर्थात् जब साधक किसी वस्तु पर अपनी दृष्टि और मन को बांधता है, तो वह क्रिया त्र्याटक कहलाती है। त्र्याटक शब्द ही आगे चलकर त्राटक हो गया। किसी वस्तु को जब हम एक बार देखते हैं, तो यह देखने की क्रिया एकटक कहलाती है। उसी वस्तु को जब हम कुछ देर तक देखते हैं, तो द्वाटक कहलाती है। किन्तु जब हम किसी वस्तु को निनिर्मेष दृष्टि से निरंतर दीर्घकाल तक देखते रहते हैं, तो यह क्रिया त्र्याटक या त्राटक कहलाती है। दृष्टि की शक्ति को जाग्रत करने के लिए हठयोग में इस क्रिया का वर्णन किया गया है।

कपालभाति:-

मस्तिष्क के सामने के भाग को 'कपाल' कहते हैं। 'भाति' का अर्थ है प्रकाशित करना या चमकाना। मस्तिष्क के सारे विकारों को नष्ट करने के लिए लोहार की धौंकनी की तरह तेजी से प्राण वायु का बार-बार रेचक करना ही कपालभाति है। इसमें सांस हर बार स्वयं ही अन्दर जाती है। घेरण्ड संहिता में कपालभाति के तीन भेद बताए गए हैं - वातक्रम, व्युत्क्रम और शीत्कर्म।

(क) वातक्रम कपालभाति: सीधे बैठकर हाथ की प्राणायाम मुदा बनाकर दायें नासिकारन्ध्र को बन्द करके पहले बायें नासिकारन्ध्र से रेचक करें। इसके बाद जल्दी से बायें नासिकारन्ध्र से पूरक करके बिना कुम्भक किए दायें नासिकारन्ध्र से रेचक करें। फिर दायें नासिकारन्ध्र से पूरक करके बायें से रेचक करें। इसी क्रिया को बार-बार बलपूर्वक करना वातक्रम कपालभाति कहलाता है। इसके अभ्यास से कफ संबंधी दोष दूर होते हैं।

(ख) व्युत्क्रम कपालभाति: नासिकारन्ध्रों से गुनगुने पानी को पीकर मुंह से बाहर निकालना व्युत्क्रम कपालभाति कहलाता है। इसके अभ्यास से कफ रोगों में लाभ मिलता है।

(ग) शीत्कर्म कपालभाति: मुंह से सीत्कार की आवाज करते हुए पानी भरकर नासिकारन्ध्रों से निकालना शीत्कर्म कपालभाति कहलाता है। इसके अभ्यास से साधक का शरीर सुंदर हो जाता है। कफ के समस्त दोष दूर होने लगते हैं और बुढ़ापा जल्दी नहीं आता।

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

No comments:

Post a Comment